「3つのAI活用」でチーム開発を成功させる | AI×組織でのチーム開発を成功に導く方法 [後編]

AI駆動開発の組織での導入についてご紹介する後編となる本記事では、「チーム開発にAI駆動開発を取り入れたい人が何をしたらいいのか、具体的にわかる」ことを目指し、実践的な運用方法や現場で直面しやすいポイント、AI導入による変化をご紹介します。

前編はこちら

講演動画はこちら

本記事は、AI駆動開発カンファレンス 2025秋でのセッションをもとに再編集したものです。

目次[非表示]

- 1.チーム開発を成功させるためのAI活用ポイント

- 2.1. 仕様駆動で品質向上

- 2.1.よくある現場の課題

- 2.2.仕様駆動の考え方

- 2.3.仕様駆動の運用ルール

- 2.4.マネージャーが追うべき指標

- 3.2. レビューを効率化

- 3.1.従来のレビューの課題

- 3.2.AIレビューを挟む運用

- 3.3.レビューAI運用ルール(4ステップ)

- 3.4.マネージャーが追うべき指標

- 4.3. ナレッジ運用で省力化

- 4.1.情報共有の課題

- 4.2.AIによるナレッジ自動運用

- 4.3.ナレッジ運用ルール

- 4.4.マネージャーが追うべき指標

- 4.5.ナレッジ運用のゴール

- 5.まとめ:AIと人間の役割分担・コラボレーションがカギ

- 6.AI駆動開発ソリューション daimon

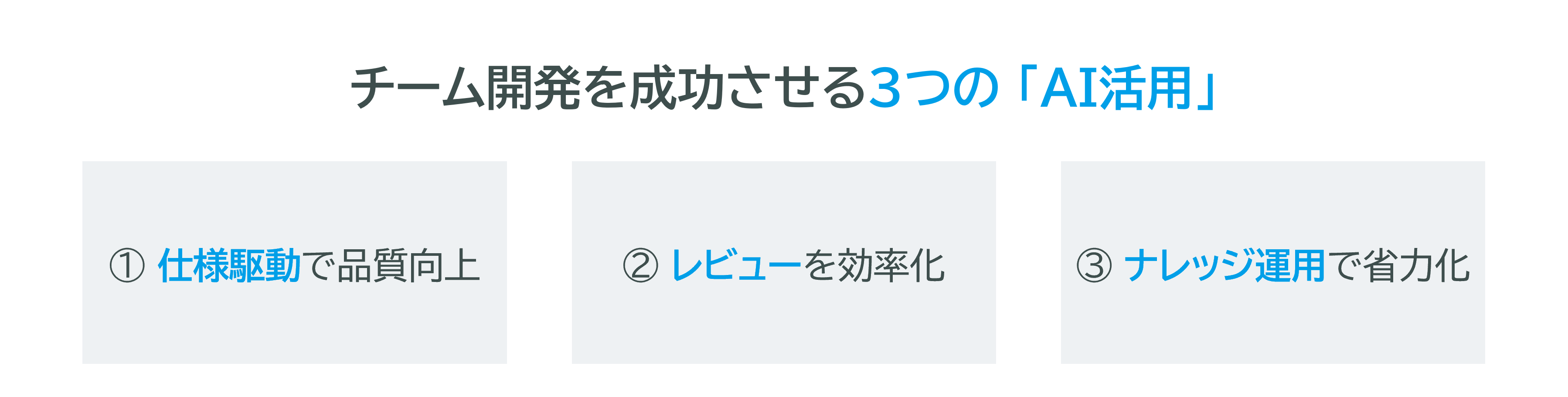

チーム開発を成功させるためのAI活用ポイント

まず、AI駆動開発をチームに導入して成功させるためのキーワードは、以下の3つです。

- 仕様駆動で品質向上

- レビューを効率化

- ナレッジ運用で省力化

この順番が非常に重要です。

AI活用というと「AIでコードを自動生成しましょう」が注目されがちですが、本当に大事なのは、AIをチームプロセスの中に適切に配置し、「生産性と品質を同時に上げる」ことです。

個人の生産性はAIで大きく向上しますが、チーム全体になると「むしろカオスが増した」と感じる現場も少なくありません。この課題を解決するため、どこにAIを入れるとチーム全体が良くなるのか、また、その効果をどう測定するのかまで具体的に解説します。

1. 仕様駆動で品質向上

仕様駆動は、「ビジネス意図・受け入れ条件・ルールを作る」ことから始める開発手法です。これにより、エンジニアは”仕様・設計を中心とした開発をすることができ”、より品質が向上します。

よくある現場の課題

多くの現場では、設計・開発後、最後のレビューのタイミングで「この動きでよかったんだっけ?」という疑問が初めて出てきます。その結果、手戻りの会議や再設計が発生し、当初の見積もりより工数が膨らみ、納期も押し、品質も不安定になります。

AIでコードを書いても、この問題は解決しません。本質的な課題は「コードの書き方」ではなく、「何を作るべきだったのかのすり合わせが遅い」ことなのです。

仕様駆動の考え方

仕様駆動とは、最初にビジネス意図・受け入れ条件・ルールを人間とAIでテキスト化し、チームの「一つの真実」にすることです。この仕様をもとにAIにテストケースや設計のたたきを出させ、エンジニアはその合意済みの受け入れ基準を満たすコードを書く。最終レビューでは「この仕様自体はビジネス的に正しいか?」だけを人間が見ればよい状態を目指します。こうすることで、「後ろで直すための時間」を「前で設計と意図を固める時間」に振り直すことができ、手戻りが減り、納期が安定し、品質も最初からブレにくくなります。

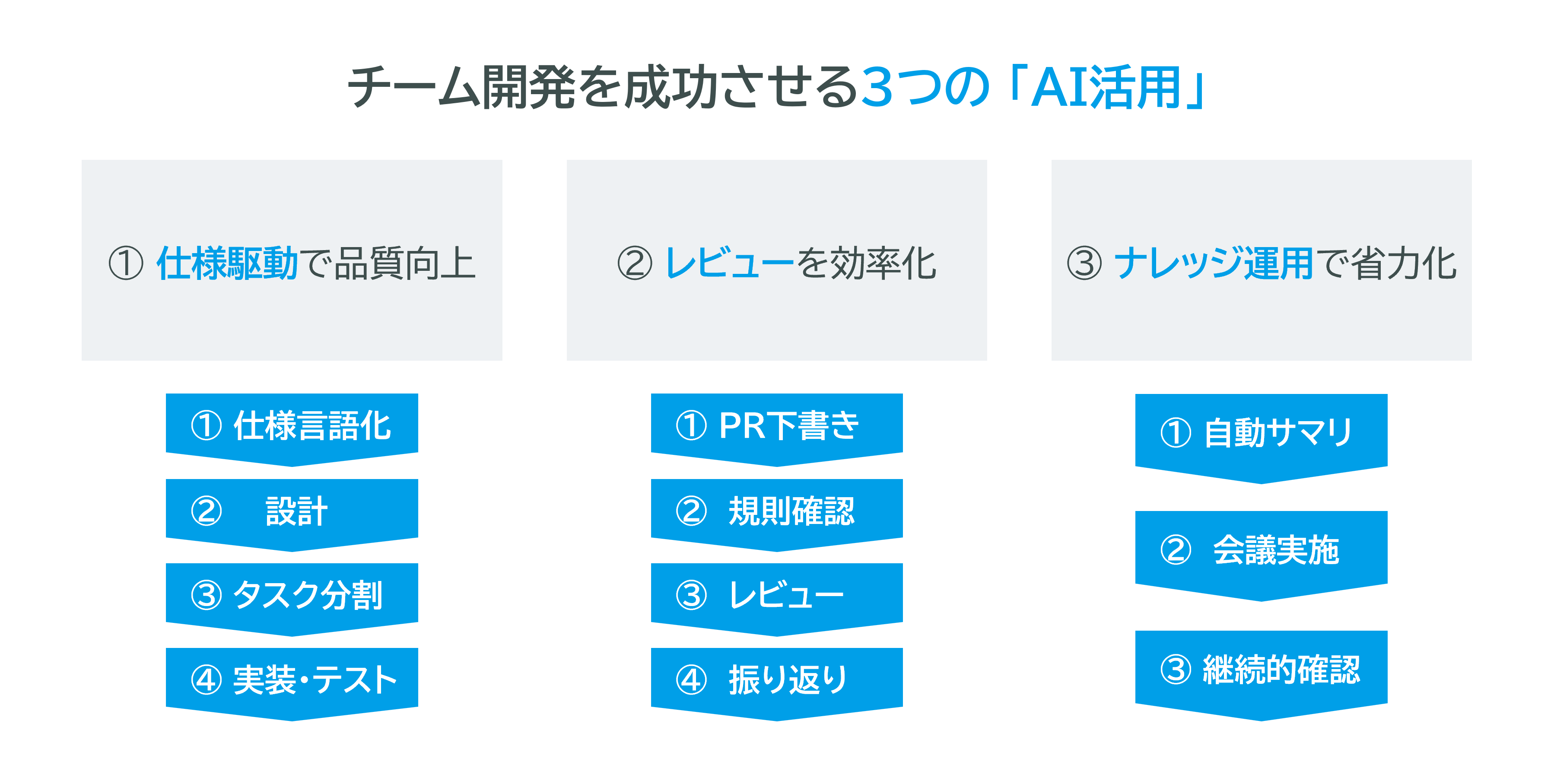

仕様駆動の運用ルール

01 | 仕様言語化 |

02 | 設計 |

03 | タスク分割 |

04 | 実装・テスト |

この運用で重要なのは、「設計を中心にした開発」にすることで仕様ズレを防ぐ点です。レビューも「これ本当に要件満たしてる?」という後追い議論が減り、品質が安定します。

マネージャーが追うべき指標

- 仕様なしで着手したタスクの数

- 仕様ズレが原因のバグ数

- PRあたりの再レビュー回数

- レビュー待ち時間

- 非機能要件(セキュリティや性能など)が本番直前で初めて問題化していないか

ポイントは「誰が優秀か」ではなく、「プロセス通りに進んだか」をモニタリングすること。KPIも「遅れてない?炎上してない?」から「設計からやった?」に変わります。

2. レビューを効率化

つぎは、レビューでのAI活用です。『AIをレビュアとして採用する』というよりも、『AIを“徹底的なQAアシスタント”として間に必ず挟み、人間の頭脳を最後に持ってくる』という運用にすることで、品質と効率を高めます。

従来のレビューの課題

多くのチームでは、「開発 → テスト → レビュー」という流れで、レビューではレビュアが命名・Lint・パフォーマンス・セキュリティ・テストの有無など、すべてを確認します。その結果、レビュー待ちで手が止まり、シニアエンジニアに負担が集中し、時間が足りず本質的な「仕様に沿っているか」の判断が薄くなり、漏れも発生します。

AIレビューを挟む運用

ここで、AIを取り入れることによって、「開発 → テスト → AIレビュー → 人間レビュー」という順番にします。

AIレビューでは、コーディングスタイルの統一・セキュリティの穴・境界値テストの漏れなど、「機械で機械的に確認できるポイント」を片っ端からチェックします。人間のレビュアは「仕様どおりか」「ビジネス的に正しいか」の判断に集中します。AIは「砂利取り係」、人間は「意思決定担当」として役割分担します。

これにより、次のような効果が期待できます。

<AIレビューによる効果>

- レビュー待ち時間が短縮

- 同じPRが何度も戻される回数が減少

- シニアエンジニアの負担軽減・燃え続き防止

AIを「QAアシスタント」として間に必ず挟み、人間の頭脳を最後に持ってくる、という設計に変えることで、レビューの質と効率が大きく向上します。

レビューAI運用ルール(4ステップ)

レビューにAIを活用するにあたっては、『見るポイントと順番を固定化して、AIをその順番にメンバーとして入れる』という運用が考えられます。具体的には次のステップになります。

- AIにPRの下書きをさせるPR作成時、開発者が一から説明を書くのではなく、AIに「差分の目的・影響範囲・懸念点・必要なテスト」を下書きさせます。「レビューしやすい形」に整えます。

- AIによるコーディング規則チェックチームのコーディング規約やセキュリティポリシーに沿って、AIが自動で一次レビュー。命名・Lint違反・パフォーマンス・テスト不足などを機械的に検出します。

- 人間レビュー人間は「仕様や設計の観点」だけを確認し、「変更が受け入れ条件を満たしているか」「設計が将来維持できるか」を判断します。

- 振り返り週次・スプリントごとに、AIで拾えなかった指摘や人間が止まったポイントを可視化し、AIのチェックリストに反映。AIレビュー品質をチームで育てていきます。

01 | AIにPRの下書きをさせる |

02 | AIによるコーディング規則チェック |

03 | 人間レビュー |

04 | 振り返り |

マネージャーが追うべき指標

- PRの滞留時間

- 再レビュー回数(同じPRが戻る回数)

- 例外パターンの傾向

- 人間レビュアの指摘内容の傾向

例外や同じ指摘が繰り返される部分はガイドラインやAIのチェックリストに落とし込み、「属人的な指摘」を「チーム標準の指摘」に進化させていきます。

3. ナレッジ運用で省力化

最後のポイントは、ナレッジ共有にAIを活用する方法です。一見、地味ですが、実はいちばん効くところであり、“ナレッジをAIで回す”= “会議を短く、意思決定を濃く” が実現できます。

情報共有の課題

現場では、情報共有が人力で行われ、朝会が「昨日何したかの説明会」になりがちです。障害の背景やPRの狙いは担当者の頭やSlackのどこかに散在し、新メンバーは背景把握だけで1ヶ月以上かかることも。結果として共有会議が増え、ベテランほど説明係になり疲弊します。

AIによるナレッジ自動運用

AIを活用し、PR・レビューコメント・障害ログ・運用チケットなど「日々発生する開発の痕跡」をAIが自動で吸い上げ、要約します。「今どこがボトルネックか」「今日チーム全体で決めるべきことは何か」をまとめておきます。

これにより、次のような効果が期待できます。

<AIをナレッジ共有に活用する効果>

- 朝会・定例会の目的が「情報共有」から「優先順位決定」「設計判断」に変わる

- AIが「情報整理役」、人間は「意思決定役」に集中

- 会議本数・時間が減り、意思決定スピードが向上

- 新メンバーの立ち上がりが速くなる

ナレッジ運用ルール

具体的には、次のような運用ルールが考えられます。AIで共有を自動化することで、チームは判断に集中することができます。

01 | 自動サマリ |

02 | 会議実施 |

03 | 継続的確認 定期的にKPIを見て、どこが属人的かを探す。「共有」をAIに任せ、チームは「判断に集中する」時間を増やせているかを確認。

|

マネージャーが追うべき指標

- 会議に使っている総時間が減っているか

- 同じ質問が何度も飛んできていないか

- 「これ誰に聞けばいいの?」という質問がどれくらい減ったか

- 「ドキュメントにあるのに聞かれる」件数が減ったか

これらが改善されていれば、チームは「属人化から抜け出し始めている」証拠です。

ナレッジ運用のゴール

オンボーディング、障害のふりかえり、仕様の背景説明などがその場限りの口頭説明ではなく、「チーム資産」として残る状態を目指します。この状態になれば、人が抜けてもチームスピードが止まりにくくなります。

まとめ:AIと人間の役割分担・コラボレーションがカギ

ここまで、仕様駆動、レビュー効率化、ナレッジ運用という3つの具体策を解説しました。共通して大切なのは、「人間がやるべきは価値の意思決定」「AIに任せられるのは情報整理や下書きなどの準備作業」と明確に線引きし、コラボレーションすることです。

AIはチームを「高速に動かす馬車馬」として使い、人間は「どこに向かうべきかを決める責任者」に戻る。この役割分担を全社・全チームで明文化し、「AIにやらせていいところ」と「人間が責任を持つべきところ」をクリアにすることが、AI駆動開発の混乱を防ぎ、成功に導くカギです。

ツール導入だけでは変わらない ― プロセス再設計とルール定着が重要

AIを導入すること自体が目的ではありません。本当の目的は、チーム全員が本来やるべき価値判断に集中できるようにプロセスを再設計することです。どこにAIを挟むか、誰がどこまで責任を持つか、どの指標を毎週見るか。このルール設計と定着が不可欠です。

AIと人間が役割分担し、それぞれの強みを最大限に引き出すことで、「優秀な個人ががんばって回しているチーム」から「組織として再現性高く、速く、品質高く回るチーム」へ。AI駆動開発の導入・運用で、ぜひ新しいチーム開発の形を実現してみてください。

本記事の前編はこちら

AI駆動開発ソリューション daimon

AI駆動開発ソリューション「daimon」は、AI活用の導入から現場への定着まで、お客様の開発組織に寄り添い伴走することを重視した新しいサービスです。AI-Driven Development(開発支援)、AI-Driven Support(導入・改革支援)、AI-Driven Optimization(最適化支援)の3つのメニューを軸に、実践的かつ柔軟にご支援します。単なるツール導入ではなく、「どこにAIを使うのか」「誰がどこまで責任を持つか」「どの指標を見て運用するか」といったルール設計と現場定着までトータルでサポートし、お客様ごとに最適なAI駆動開発を設計し、課題解決まで伴走します。

詳細は下記のサイトをご覧ください!