「仕様駆動開発」を現場に取り入れる際の重要なポイント | AI駆動開発カンファレンス2025秋講演レポート

2025年10月30・31日に開催された「AI駆動開発カンファレンス2025秋」において、株式会社Algomatic テックリード 渋谷 優介様が登壇された、「仕様駆動開発を実現する上流工程におけるAIエージェント活用」に関するセッションでは、AIエージェントの活用方法や現場で直面する課題、そして今後の展望について具体的な事例とともに解説されました。本記事では、セッションレポートとして、紹介された仕様駆動開発のポイントをご紹介したいと思います。

講演動画はこちら

AIコーディング・Vibe Codingの現状と課題

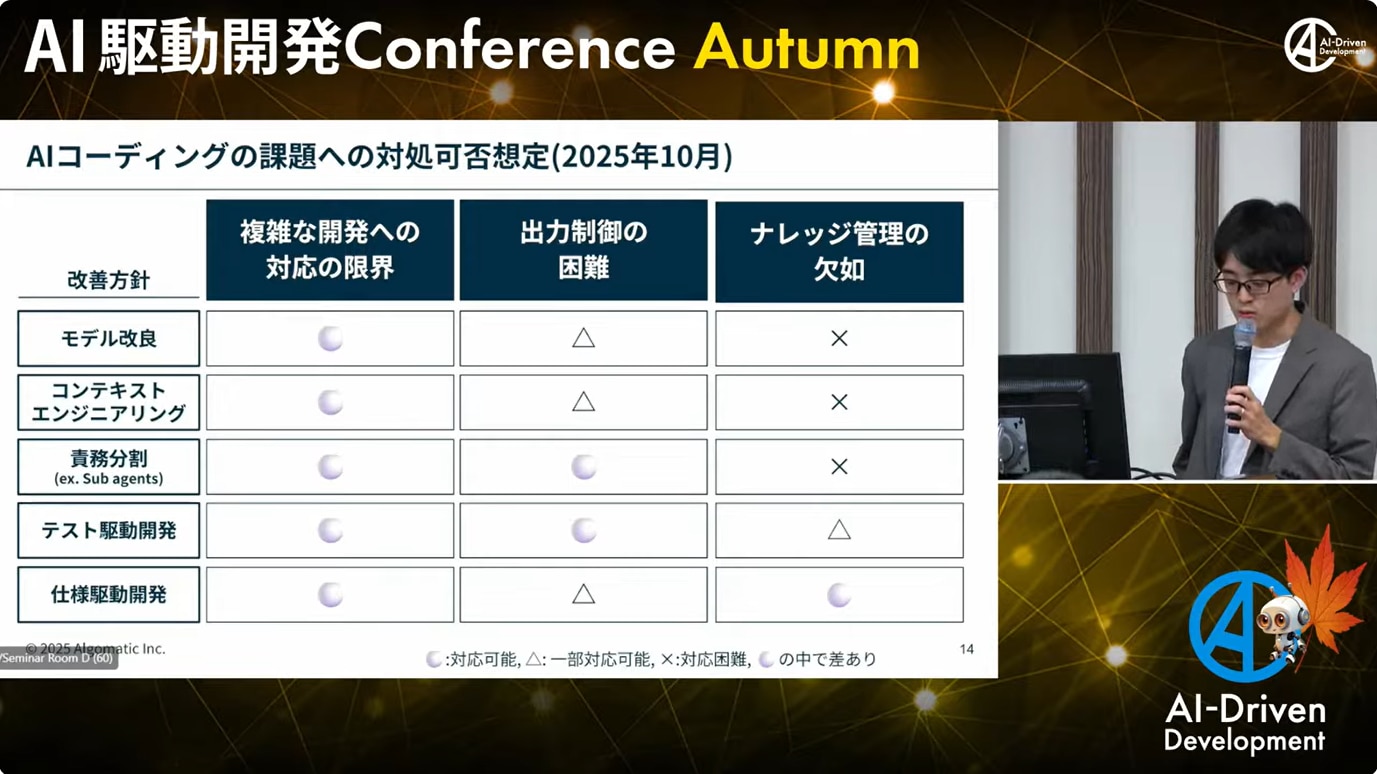

近年、AIを活用したコーディング(Vibe Coding)が注目を集めています。これは、開発者が「作りたいものの雰囲気」や直感的な要望をAIに伝え、AIがそれを解釈してコードを生成する新しい開発スタイルです。しかし現状では主に「実装工程」に焦点が当たっており、複雑な開発への対応力や出力の制御、ナレッジ管理の不足といった課題が浮き彫りになっています。

講演動画より抜粋

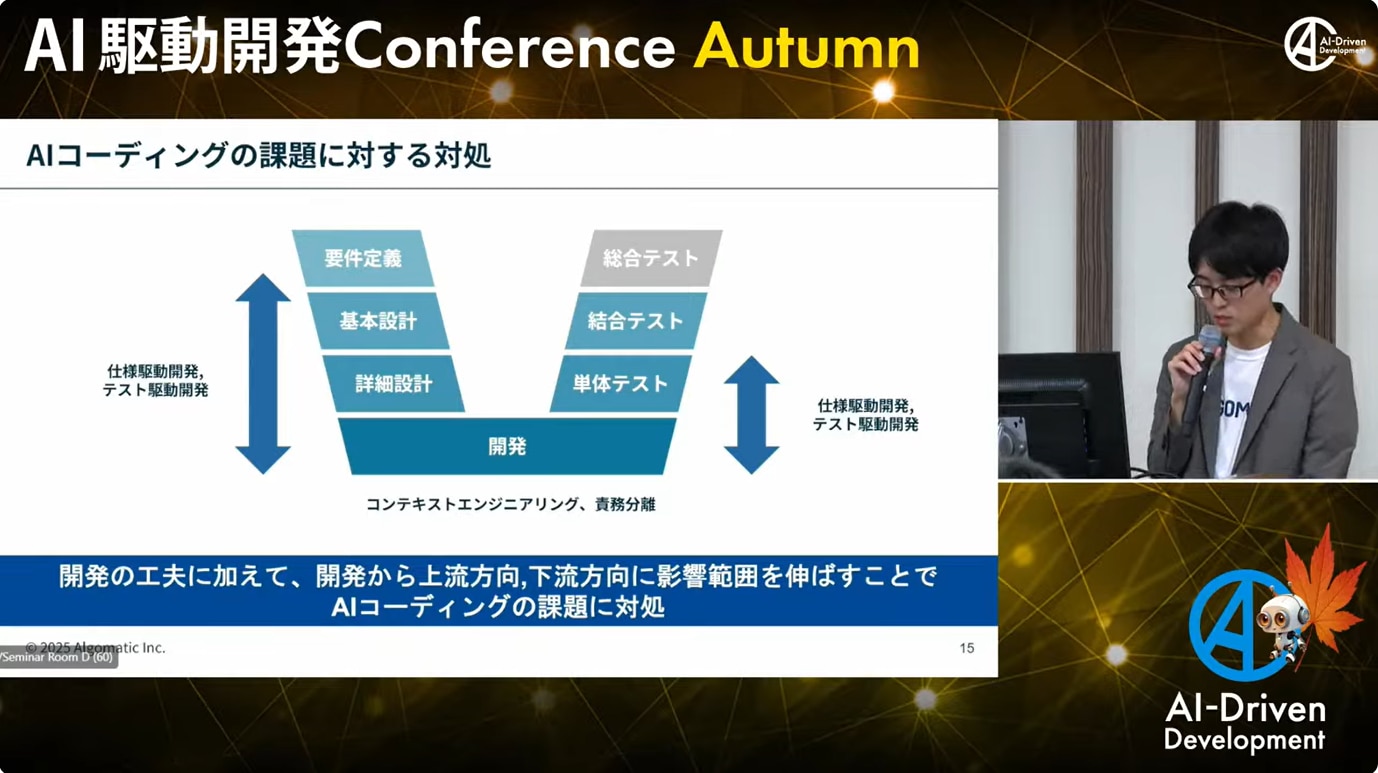

こうした課題を解決するためには、開発工程だけでなく、V字モデルの上流(要件定義・設計)や下流(テスト・運用)にもAIの活用範囲を広げることが重要です。AIを単なるコーディング支援ツールとしてだけでなく、プロジェクト全体に関与させることで、より実用的な成果を得ることができます。

講演動画より抜粋

仕様駆動開発と関連ツール

仕様駆動開発では、仕様書を中間成果物として残し、開発の根拠や背景を明確にします。代表的なツールには「Kiro」「spec-workflow-mcp」「Spec Kit」「cc-sdd」などがあり、これらは要件定義や仕様書作成を支援します。

ただし、実務レベルの要件定義は非常に膨大かつ難易度が高く、すべてをAIツールだけで完結するのは現状では難しい面もあります。また、機密データを扱う場合はセキュリティの観点からAI利用が制限されることもあるため、運用体制やガバナンスの整備が不可欠です。

上流工程におけるAIエージェントの活用

要件定義や要求定義といった上流工程は、プロジェクトの成果に大きな影響を与える重要なフェーズです。仕様駆動開発によって、上流工程へのAI活用領域を広げることで、より質の高い成果物につなげることができます。

上流工程では、プロジェクトごとに制約や独自性があり、多くのコンテキスト(背景情報や状況)を適切に扱う必要があります。また、関係者間の認識合わせやコミュニケーションも非常に重要です。AIエージェントを活用することで、仕様書の作成や蓄積を効率化でき、多様で質の高いコンテキストを取り入れることで偏りのない仕様書作成が可能になります。

多様性を持たせる仕様書作成のポイント

仕様駆動開発では、AIが解釈できるだけでなく、人間が理解しやすい仕様書を作成することが重要です。そのためには「What(何をするか)」だけでなく、「Why(なぜするか)」や「Why not(なぜしないか)」といった背景や理由も明記することが求められます。

例:

- What: 在庫検索条件に「>3フィルタ」を追加する

- Why: 顧客の多様な検索ニーズに応えるため

- Why not: フィルタ数が多すぎるとパフォーマンスが低下するため、上限を設ける

さらに、過去の類似事例の活用やAI同士の非同期コミュニケーションによる仕様書作成も有効です。これにより、より柔軟で実用的な仕様書が生まれます。

重要なポイントと今後の展望

本セッションから得られた重要なポイントは以下の2点です。

- 「What」だけでなく「Why」「Why not」を明記すること

背景や理由を仕様書に記載することで、目的や判断の根拠が明確となり、認識ズレや誤解を防ぐことができます。 - プロダクトごとの制約やリソースを意識し、柔軟な仕様書作成をすること

画一的な仕様書ではなく、現場の実態や制約に合わせた仕様書を作成することで、より価値ある成果物となります。

JTPの登壇講演レポートはこちらから

AI駆動開発ソリューション daimon

AI駆動開発ソリューション「daimon」は、AI活用の導入から現場への定着まで、お客様の開発組織に寄り添い伴走することを重視した新しいサービスです。AI-Driven Development(開発支援)、AI-Driven Support(導入・改革支援)、AI-Driven Optimization(最適化支援)の3つのメニューを軸に、実践的かつ柔軟にご支援します。単なるツール導入ではなく、「どこにAIを使うのか」「誰がどこまで責任を持つか」「どの指標を見て運用するか」といったルール設計と現場定着までトータルでサポートし、お客様ごとに最適なAI駆動開発を設計し、課題解決まで伴走します。

詳細は下記のサイトをご覧ください!