はじめてのSnowflake:データ活用の第一歩を誰でも踏み出せる時代へ | Snowflake World Tour Tokyo 2025レポート

2025年9月12日、Snowflake World Tour Tokyo 2025 にて「BS-202|はじめてのSnowflake」というセッションが開催されました。本セッションは、Snowflake合同会社の米田奈織氏によって登壇され、データ基盤に初めて触れる方でも理解しやすい内容で、Snowflakeの魅力や可能性を幅広く紹介するものでした。

データ活用が求められる背景

セッションの冒頭で強調されたのは、データ活用の重要性です。近年、企業は部門ごとにデータが分断される「データサイロ」問題に直面しています。これは単に効率の悪さにとどまらず、収益損失・コスト増大・セキュリティリスクの増大につながります。実際、データサイロによる年間収益損失は30%、外部データを活用したいと考える意思決定者は87%にのぼるという調査結果が紹介されました 。

さらに、コロナ禍以降の急激なビジネス環境の変化、AIやIoTなどデジタル技術の進展を背景に、「高品質なデータを基盤とした経営=データドリブン経営」はもはや避けて通れないと指摘されました。

データ活用がもたらすメリット

Snowflakeを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。

- 業務効率化

データを横断的に分析し、重複や無駄を削減 - 顧客理解の深化

顧客データを統合し、最適なサービス提供で体験を向上 - リスク管理の強化

全社的な監視で異常を早期に発見し、迅速に対応 - 新規ビジネス創出

需要予測や異常検知を通じて、新しい事業価値を創出

単なる業務改善にとどまらず、データは企業の競争力そのものへと進化していることが改めて示されました。

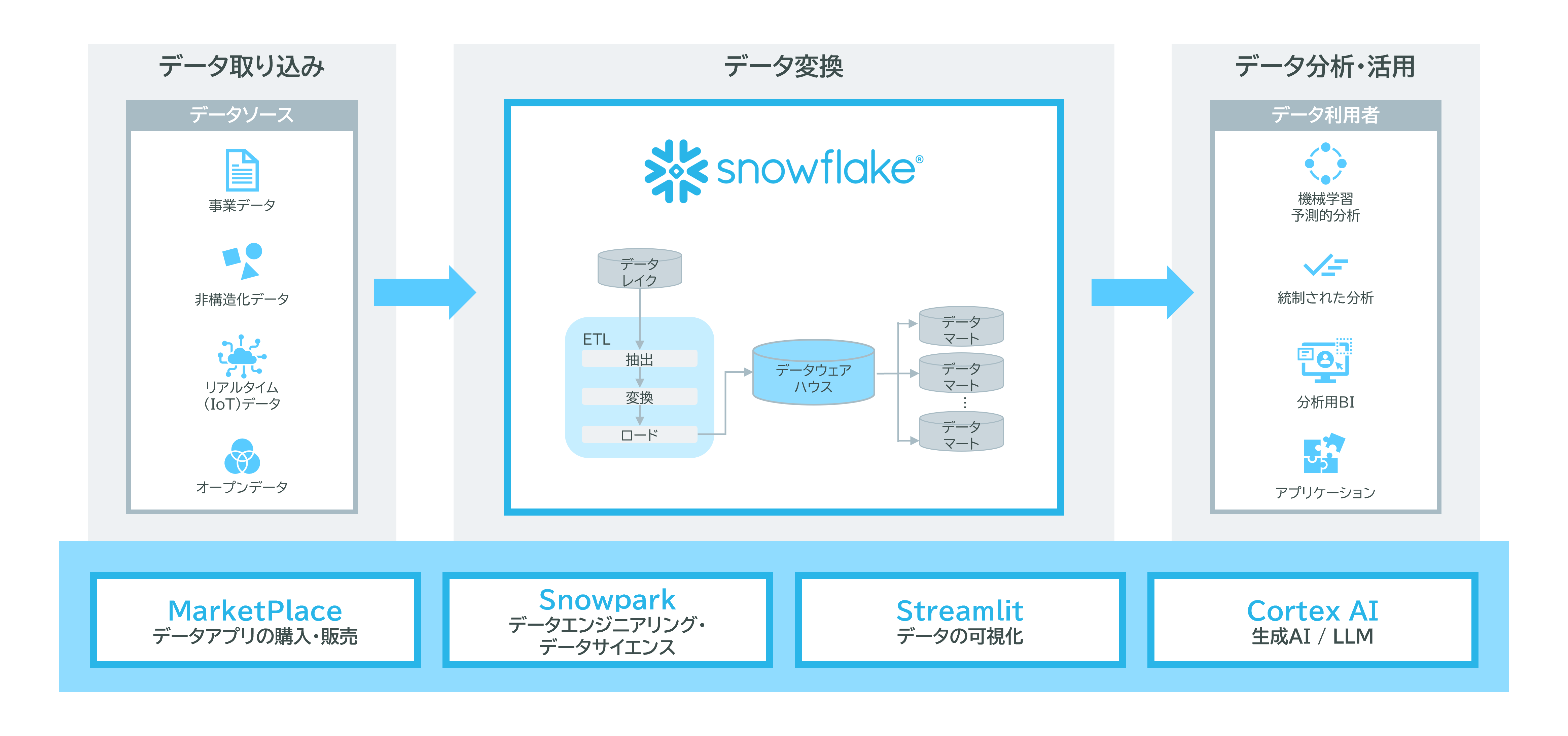

Snowflakeの特長とアーキテクチャ

Snowflakeは「データサイロを解消するシングルプラットフォーム」という思想のもとに設計されています。従来のシステムでは、ストレージとコンピュートが一体化しているため、リソース競合が起こりやすく、用途が増えるほどパフォーマンスが劣化していました。

一方、Snowflakeは ストレージとコンピュートを分離 し、CPUクラスタを用途別に独立拡張できる構造を採用。これにより、複数用途での高パフォーマンスを維持しつつ、従量課金と自動スケールによってコスト最適化を実現します 。

さらに、Snowflakeは以下の差別化要素を備えています。

- Elastic Multi-Cluster Compute

柔軟なリソース配分 - フルマネージドサービス

ニアゼロメンテナンスで運用負荷を軽減 - マルチクラウド対応

クラウドロックインを回避 - 安全なデータ共有

コピー不要のライブデータ共有と厳格なガバナンス

SnowflakeとAIの融合

今回特に印象的だったのは、SnowflakeのAI戦略です。

Snowflakeは「データにAIを近づける」アプローチを取り、ETLパイプラインを不要とする構造を提示しました。これにより、データ処理とAI推論を同一基盤で行い、効率と信頼性を同時に確保できます。

さらに、以下の生成AIユースケースが紹介されました。

- 自然言語によるビジネス分析

- カスタマーサポートアシスタント

- コード評価・生成

- 文書要約やエンティティ抽出

「データ戦略はAI戦略に不可欠」という言葉が象徴するように、AI活用の成否はデータ基盤の質にかかっていることが強調されました。

Streamlitによるアプリケーション展開

また、Snowflakeの強力な補完機能として Streamlit が取り上げられました。

Streamlit とは、機械学習やデータサイエンスのためのカスタムウェブアプリを簡単に作成・共有できるオープンソースのPythonライブラリで、Streamlitを使用することで、データアプリケーションを迅速に構築し、展開することができます。

Pythonのみでアプリ開発が可能なため、フロントエンドの知識がなくてもデータエンジニアが手軽にアプリを構築できます。従来の1/5のコード量で開発できるため、社内展開のスピードを大幅に高められる点も大きな魅力です 。

用語整理・背景補足

ここで、Snowflakeを取り扱ううえで押さえておきたい用語を簡単に整理しておきたいと思います。

- ETL(Extract, Transform, Load)データを抽出・変換・格納するプロセス。従来はAIや分析を行う前に必須とされていたが、SnowflakeはAIをデータ基盤に組み込み、ETLを最小限にすることで効率化を実現する。

- 「データにAIを近づける」アプローチデータをAI基盤に移動させるのではなく、Snowflake上にAI処理を直接実装する思想。データ移動の手間を減らし、セキュリティや信頼性も向上させる。

- 統一ガバナンスSnowflakeが提供する一貫したデータ管理フレームワーク。AI利用時も含めて、セキュリティ・アクセス制御・コンプライアンスを統一的に適用できる。

- 高性能GPUインフラSnowflake内での大規模言語モデル(LLM)推論やファインチューニングに最適化された計算環境。ユーザーがインフラを意識せずAIを活用できる。

- データドリブン経営経験や勘ではなく、客観的なデータに基づいて意思決定を行う経営スタイル。俊敏性・精度の高い判断を可能にし、DXやAI活用の土台となる。

まとめ

今回のセッションを通じて改めて感じたのは、勘や経験だけに頼る経営には限界があるということです。Snowflakeのような柔軟で強力なデータ基盤を活用することで、組織全体がデータドリブンに動き、変化の激しい時代でも迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

「データを扱えるかどうか」は、もはや一部の専門家だけの課題ではなく、すべてのビジネスパーソンに求められるスキルです。Snowflakeはその実現を支える重要な基盤となり得ると強く感じました。