Snowflake×DevOpsの効率的なデータ管理の未来 | Snowflake World Tour Tokyo 2025レポート

「Snowflake World Tour Tokyo 2025」の2日目の「開発者必見!Snowflakeで進化するDevOps最新情報」というセッションを聴講したレポートをお届けします。このセッションでは、データ管理における課題とSnowflakeを活用した解決策、そして最新ツールについて詳しく解説されました。本記事では、命令型・宣言型アプローチの違い、Snowflake Data ProjectsやCLI、Git連携の強化など、特に現場で役立つポイントを整理するとともに、これらの機能がどのように業務改善につながるかを考察します。

データ×DevOpsの課題

データベースを対象としたDevOpsには、アプリケーション開発とは異なる独自の課題があります。これらの課題に対処するためには、従来の方法論に加え、データ特有の要件を考慮する必要があります。

<DevOpsにおけるデータ特有の要件>

- 状態管理

アプリケーションはステートレスである一方、データベースは重要なビジネスデータを保持しており、データを損失することなく構造や内容を変更する必要がある - ダウンタイム

データベースサーバーの入れ替えは簡単ではなく、リストア中は利用が制限される - ロールバック

アプリケーションのロールバックはソース管理で簡単に行えるが、データベースではバックアップやリストアが必須 - テストデータベースのユニットテストにはデータ生成や管理が伴い、複雑になる

- 変更管理

従来、データベースの変更はDBA(データベース管理者)が担当していたが、本番環境のデータベースがソース管理と一致していない場合も多々ある

命令型 vs 宣言型アプローチ

データベース変更管理には、命令型と宣言型の2つのアプローチがあります。それぞれの特徴を以下に整理してみます。

<命令型アプローチ>

- • 特徴: 変更スクリプトを順序通り適用する

- • 利点: 柔軟性が高い

- • 課題: 煩雑でエラーが発生しやすい。各データベースの状態やバージョン管理が必要

<宣言型アプローチ>

- 特徴: データベースオブジェクトの最終的な状態を単一定義する

- 利点: 開発に最適でエラーが少なく、管理が容易

- 課題: データ移行は難しい場合がある

ソース管理の違いによる比較

ソース管理の違いで比較すると、次のような違いがあります。

- 命令型:バージョンごとにスクリプトを管理し、ファイルを分割。

- 宣言型:データベース構造に合わせた直感的なフォルダー管理が可能で、オブジェクトごとに単一ファイルを使用。

DevOpsにおいては、宣言型の方がメリットが大きいため、採用されることが多いです。

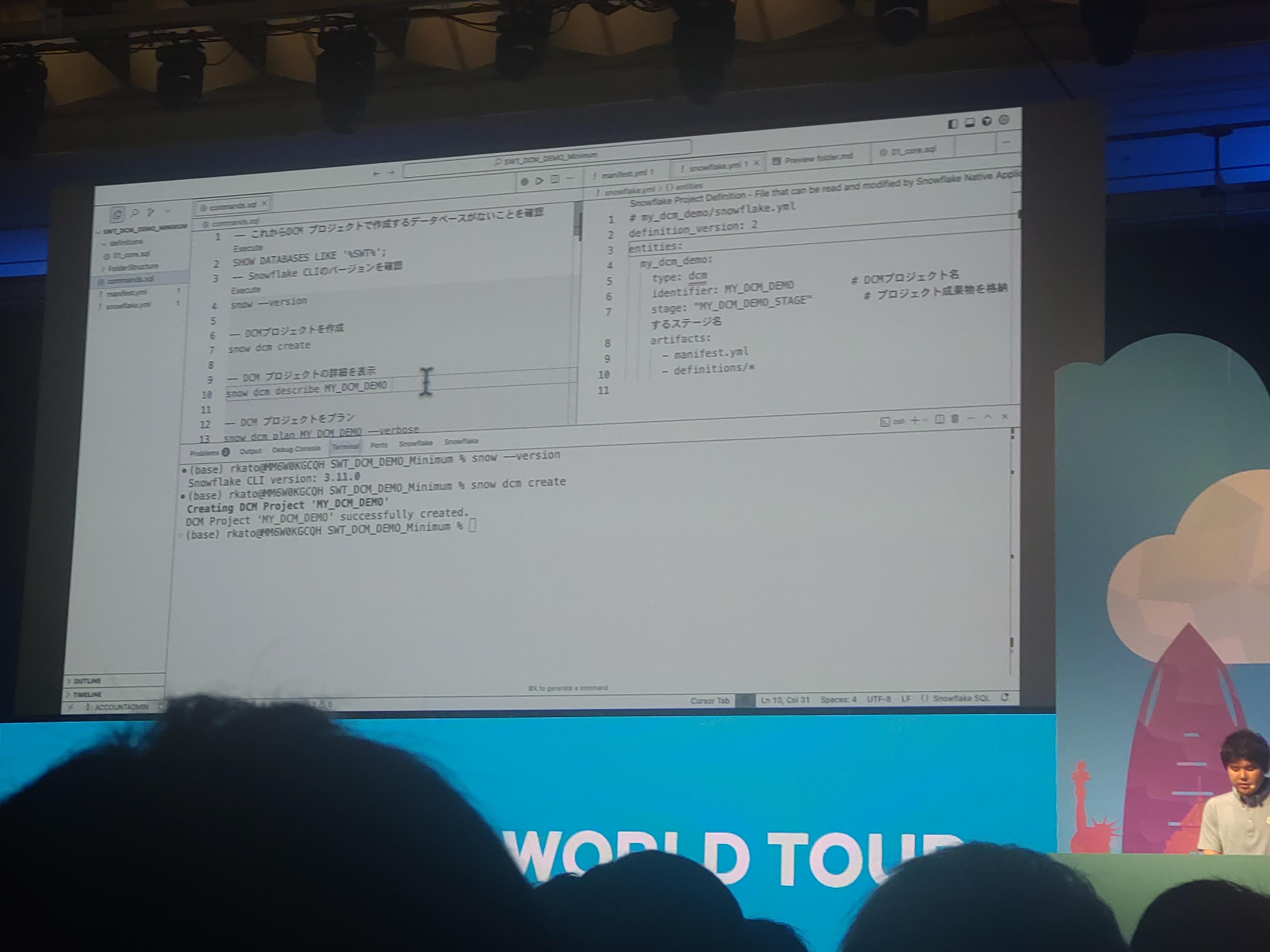

Snowflake Data Projects と Snowflake CLI

SnowflakeのDevOps環境では、データベースオブジェクトの管理や運用を効率化するための専用ツールが提供されています。特に「Snowflake Data Projects」と「Snowflake CLI」は、宣言的なオブジェクト管理や自動化、チーム開発の促進など、モダンなデータ運用に欠かせない役割を担っています。ここでは、それぞれの特徴と利点について解説します。

Snowflake Data Projects

Snowflake Data Projectsは、データベースオブジェクトを宣言的に管理できるツールです。主な特徴は、DDL(データ定義言語)をグループ化し、バージョン管理やテンプレート化を実現できる点です。Jinja2テンプレートを活用することで柔軟な定義が可能となり、監査可能なワークフローの構築もサポートします。

- 特徴: DDLをまとめて管理し、テンプレート化やバージョン管理が容易

- 利点: Jinja2テンプレートによる柔軟な設定、監査対応のワークフロー

Snowflake CLI

Snowflake CLIは、Snowflake用のオープンソースコマンドラインインターフェースです。コマンドを使ってデータベースオブジェクトの作成・管理・更新・表示が可能です。また、コンテナ環境にも対応しており、CI/CDパイプラインの構築やチームでの共同作業をサポートします。

- 機能: データベースオブジェクトの作成・管理・更新・表示

- 利点: コンテナでも利用可能、CI/CDフローの構築支援、チームコラボレーションの促進

CREATE OR ALTER

CREATE OR ALTERは、Snowflakeをはじめとする多くのデータベースで利用できるDDL(データ定義言語)の構文であり、既存のデータベースオブジェクト(テーブル、ビュー、関数など)を「新規作成」(CREATE)または「既存オブジェクトの変更」(ALTER)のいずれか適切な処理を自動的に実行するための命令です。

Snowflakeでは、ユーザー定義関数やストアドプロシージャなどでCREATE OR ALTERが利用することができ、DevOpsの現場では広く活用されています。

CI/CDパイプラインの自動化

Snowflakeでは、CI/CD*の考え方を取り入れ、データベースオブジェクトの変更やデプロイ作業を自動化することができます。これにより、開発者はGitリポジトリを中心にした効率的なワークフローを構築し、品質とスピードを両立した運用が可能になります。

Snowflakeは、Gitリポジトリの変更をトリガーとしてデプロイの自動化をサポートしています。これにより、データベースの構築・変更・運用までのプロセス(Build、Code、Plan、Deploy、Monitor、Operate)を一貫して自動化できます。また、Database Change Management機能を活用することで、データベースオブジェクトを自動的に更新できるのも大きな利点です。

*CI/CD:継続的インテグレーション(CI)、継続的デリバリー(CD)

ワークスペース

Snowflakeのワークスペースは、データエンジニアやアナリスト、開発者が効率的に作業できるよう設計された統合開発環境(IDE)です。さまざまなツールや機能を一つの画面で利用できるため、データ分析や開発、運用の生産性が大幅に向上します。

Snowflakeのワークスペースは、以下のような特徴があります。

- 単一エディタでの管理SQL、Notebooks、Pythonコード、パイプラインなどを一つのエディタ上でまとめて管理できます。これにより、複数のツールを行き来する必要がなくなります。

- Gitとの統合ワークスペースから直接Gitリポジトリと連携でき、バージョン管理やチームでの共同作業が簡単に行えます。

- タブや分割ペイン機能SQLクエリや実行結果を複数タブや分割画面で比較できるため、作業効率が向上します。今後はノートブックとSQLの同時編集もサポート予定です。

今後のロードマップ

Snowflakeは、ユーザー体験と開発効率の向上を目指して、さまざまな新機能や強化を継続的に進めています。特にGit連携やワークスペース機能の拡充、コラボレーションツールの強化など、開発現場で求められる機能の拡張が計画されています。

Git Integration

Snowflakeは、主要なGitプラットフォーム(GitHub、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket、AWS CodeCommit)との統合をさらに強化していくと紹介されました。

- 現在の機能リポジトリステージからの読み取り、Pull/Push(Commit)、コンフリクト解決など、基本的なバージョン管理機能を提供しています。

- 今後の計画NotebooksやStreamlit、Workspacesなど、より多くのSnowflake機能との連携を拡大する予定です。

おわりに

Snowflakeは、宣言型アプローチによるデータ管理の効率化、CLIやData Projectsを用いた自動化、Git連携の強化、そして利便性の高いワークスペースの提供など、現代のDevOpsに求められる機能を着実に拡充しています。

これらの機能は、データ管理における課題を解決し、業務効率を大幅に向上させる可能性を秘めています。Snowflakeを活用することで、データ開発の生産性向上を目指し、より効率的なデータ運用を実現が期待できます。