校務DXとは?学校ネットワークの特徴と校務DX実現に向けた4つのポイント解説

近年、教育現場において「校務DX」という言葉が重要なテーマとなっています。校務DXとは、教育機関における業務のデジタル化を進める取り組みであり、情報通信技術(ICT)を活用して教育環境を整備することを目的としています。本記事では、校務DXの概要、校務DXの実現に向けた取り組みについて詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.校務DXの概要

- 1.1.校務システムとは

- 1.2.校務DXの目的

- 1.3.学校ネットワークについて

- 2.校務DXの実現に向けた取り組み

- 2.1.強固なアクセス制御による対策の実施

- 2.2.ネットワーク統合

- 2.3.クラウド型校務支援システムの整備

- 2.4.データの可視化・利活用を行うための機能の整備

- 3.おわりに

校務DXの概要

校務DX(デジタルトランスフォーメーション)は、子どもたち・先生方にとって学びの充実に必要不可欠な取り組みであり、学校の働き方改革を実現する上でも 極めて大きな役割を果たしうるものです。

参考資料:GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~(詳細版)(文部科学省)

校務システムとは

校務システムとは、教職員が利用されるシステムを指し、具体的には、成績処理や出欠管理、時間割管理、健康診断、学籍管理など、学校運営に必要なさまざまな業務にわたります。文部科学省は、DX推進のため教育DXロードマップを策定し、オンプレミスで構築されているこれらのシステムのクラウド化を進めることを示しています。

参考資料:教育DXロードマップ(デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省)

校務DXの目的

文部科学省は、校務DXの目指す姿を次のように示しています。

紙ベースの校務を単にデジタルに置き換える(Digitization)のではなく、クラウド環境を活用した業務フロー自体の見直しや外部連携の促進(Digitalization)、データ連携による新たな学習指導・学校経営の高度化(Digitaltransformation)を目指します。

これにより、教職員の業務効率化や働き方改革、教育の質の向上、さらには学校経営・学習指導・教育政策の高度化が図れるようになります。データの一元管理が可能になることで、情報の共有や分析が容易となり、教育現場での迅速な意思決定が実現し、より質の高い教育を提供できるようになります。

また、校務DXは教職員の働き方改革にも寄与します。前掲の「教育DXロードマップ」では、「デジタル化による教職員の負担軽減」について、以下のように示しています。

【目指すべき方向性】

校務DXにより必要なすべての業務がデジタル完結し、システムの相互連携により入力はワンスオンリーとするとともに、生成AIを校務で積極的に活用することで、教職員の事務作業等の負担が大幅に軽減され、子供に向き合う環境が実現されている。

「ワンスオンリー」とは、「一度提出した情報は、二度提出することを不要とする」という手続きのデジタル化の原則です。デジタル完結とデータ連携により、教職員の入力の負担を減らすことで、校務の負担を減らし、教職員は生徒との対話や指導により多くの時間を割くことができるようになります。これにより、教育の現場がより活性化し、生徒一人ひとりに対するサポートが充実することが期待されます。

学校ネットワークについて

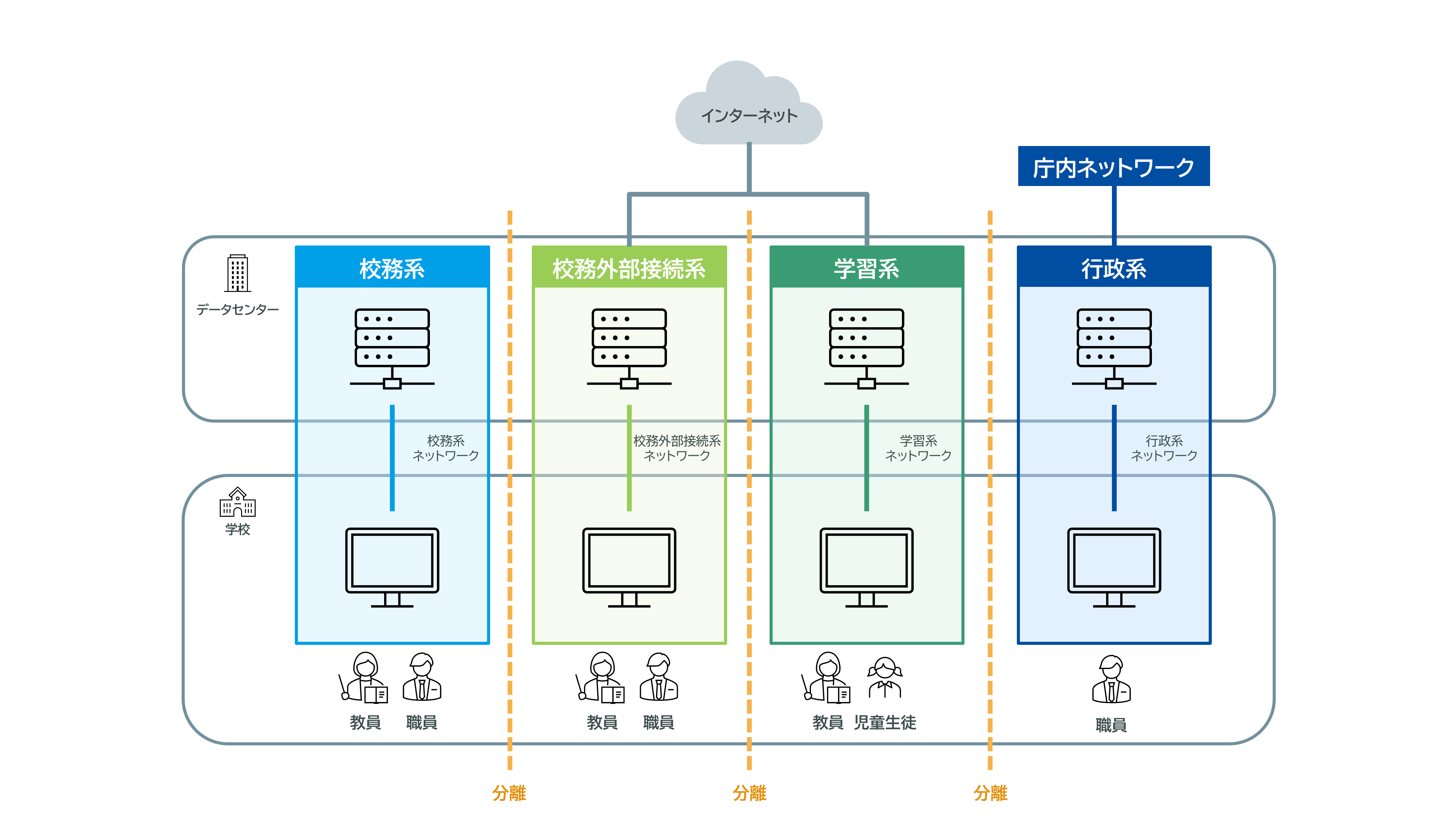

校務DXの推進に伴い、学校ネットワークの整備が重要な課題となっています。現在、多くの学校では、主に、校務系と学習系のネットワークの他、校務外部接続系、行政系の4つに分かれて運用されています。そのため、情報の流れが制約され、教職員の業務効率化推進が上手く進んでいない状況です。

校務DXの実現に向けた取り組み

文部科学省は令和7年3月に次世代の校務DXガイドブックを公開しました。ガイドブック内において、次世代校務DX環境の仕様を検討する際のポイントとして、「ア. 強固なアクセス制御による対策の実施」「イ. ネットワーク 統合」「ウ. クラウド型校務支援システムの整備」「エ.データの可視化・利活用を行うための機能の整備」の4つの観点が記載されています。各教育委員会は具体的な仕様を検討する上でこれらを参照し、取り組みを進めていく必要があります。

参考資料:次世代校務DXガイドブック (文部科学省初等中等教育局 学校デジタル化プロジェクトチーム ) p.20

GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~(詳細版) (文部科学省)

強固なアクセス制御による対策の実施

デジタル化が進む中で、セキュリティの確保は非常に重要です。教育現場では、個人情報や機密情報を扱うため、堅牢なセキュリティ対策が求められます。文部科学省は、強固なアクセス制御による対策に関する考え方を含む、教育現場における情報セキュリティの考え方については 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」や「教育情報セキュリティポリシーハンドブック」 を参照するように述べております。

参考資料:「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」公表について(文部科学省)

ここで取り入れられているセキュリティの考え方が「ゼロトラスト」です。ゼロトラストは、一切の情報アクセスを信頼せず、権限を持つ利用者からの適正なアクセスかを常に確認するためのアクセス制御が求められます。情報セキュリティの確保においては、「何を」「何から」「どのように」守るかについて、コストとベネフィットを総合的に勘案して検討する必要があります。

校務DX案件においては、セキュリティを確保するにあたり、SASE(Secure Access Service Edge)フレームワークを利用したソリューションを導入している事例があります。文科省が示すセキュリティポリシーを満たすために最適なセキュリティフレームワークとなりますので、SASEを利用した製品について理解する必要があります。

ネットワーク統合

校務系と学習系のシステムが別々のネットワークで運用されている現状を改善することが重要です。ガイドブックでは、教職員が学校内外を問わないロケーションフリーで校務実施できることや、校務系情報と学習系情報との円滑な連携等の実現のために 校務系システムと学習系システムの連携・統合することが必要と述べられています。

この取り組みによって、教職員の場所や時間を選ばない柔軟な働き方が実現でき、データ移行の効率が上がるため児童・生徒に向かう時間を確保できます。また、物理的なデータ(紙媒体のデータ)移行を減らすことができセキュリティの確保も期待されます。

しかし、現状の課題として、校務系システムは閉域網で運用され、校務系・学習系システムのネットワークは分離されています。これを解決するためには、校務系システムをインターネットに接続することができる運用に切り替え、ゼロトラストの考え方に基づいたアクセス制御によるセキュリティ対策を講じ、校務系・学習系システムの統合を図っていくことが求められます。

クラウド型校務支援システムの整備

次に、校務支援システムのクラウド化が挙げられます。クラウド化の目的には、ペーパーレス化の推進やオンプレミスからクラウドへのシフトによるコスト削減が含まれます。また、災害時における情報の迅速な取得・活用が可能になることも期待されています。

さらに、次世代の校務支援システムには、データ連携・利活用のハブとしての役割が求められます。これにより、教職員が業務を行う際の負担を軽減することができます。具体的には、児童生徒の出席状況や保健室の利用状況など、日々の生活情報を収集し活用する基盤として機能することが必要です。また、市町村が運用する各種システムとのデータ連携を行うための窓口としても重要な役割を果たすことが期待されています。

クラウド化を進めるにあたり、ネットワーク統合と汎用のクラウドツールの活用が前提となります。具体的には、パブリッククラウド上で運用し、教務・保健・学籍等に関する機能を中核とし、その他の機能は校務支援システムとは独立したクラウドツールが必要に応じて柔軟に連携する形を目指します。

データの可視化・利活用を行うための機能の整備

最後に挙げられるのがデータ連携基盤の創出です。データを有効に活用するためには、各システム間のデータ連携が不可欠です。校務系・学習系システムを円滑に接続させることにより、それぞれのシステムが持つデータを低コスト・リアルタイムで連携させることができるようになります。

また、データ連携に加え、各種データをダッシュボード機能により統合的に可視化することで、学校経営・学習指導・教育政策の迅速化や適正化を図ることが期待されています。データ連携基盤を整備することで、教育現場でのデータ分析が進み、経験や勘だけでない、データに基づいた、より効果的な教育施策の立案が可能になります。

おわりに

校務DXは、教育現場における業務効率化や教育の質の向上を目指す重要な取り組みです。文部科学省が示す4つの観点「強固なアクセス制御による対策の実施」「ネットワーク 統合」「クラウド型校務支援システムの整備」「データの可視化・利活用を行うための機能の整備」に基づき、各教育委員会は具体的な施策を検討し、実行していく必要があります。

今後の教育現場において、校務DXがどのように進展していくのか、注目が集まります。