ガバメントクラウド ファイル連携徹底ガイド ―デジタル庁の仕様書詳説―

デジタル庁が推奨する「ファイル連携」は、国及び地方自治体におけるデータの有効活用や情報システム間の効率的な連携を目的としています。この機能により、異なる標準準拠システム間でデータ交換が可能となります。本記事では、このファイル連携の概要や、オブジェクトストレージやファイルサーバーそれぞれを利用した具体的な連携方法について詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.ファイル連携の概要

- 1.1.デジタル庁より提供されている標準仕様書について

- 1.2.その他の関連リファレンス

- 1.3.ファイル連携とは?

- 2.庁内データ連携とは

- 2.1.RESTによる公開用API連携

- 2.2.ファイル連携

- 3.オブジェクトストレージを利用したファイル連携の詳細

- 3.1.バケットについて

- 3.2.連携フォルダについて

- 3.3.連携ファイルについて

- 3.3.1.連携ファイルの格納方式

- 3.3.2.連携ファイルの検知方法

- 3.3.3.連携ファイル取込

- 4.ファイル授受の具体的イメージ

- 4.1.権限管理について

- 5.ファイルサーバーを利用したファイル連携

- 6.ファイル連携のまとめ

ファイル連携の概要

デジタル庁が共通機能として統一化しようとしている共通機能標準仕様書には、「庁内データ連携機能」として、標準準拠システムが他の標準準拠システムにデータを送信・受信することを効率的かつ円滑に行う機能が定義されています。

デジタル庁より提供されている標準仕様書について

デジタル庁は、ファイル連携に関する重要なドキュメントとして、標準仕様書を提供しています。これらの仕様書は、具体的な技術的要件について記されており、これらに準拠したファイル連携の仕組みを構築することで、地方自治体におけるデータの有効活用を促進し、情報システム間の効率的な連携を実現するために設計されています。

- データ連携に関する仕様書であり、具体的な技術的要件を定義しています。国及び地方自治体が持つデータを効果的に活用し、異なる情報システム間での連携を強化します。

- ガバメントクラウド(AWS)の共通機能の一部として、基幹業務システムと効果的に連携するための仕様書です。行政デジタル化の推進に向けた施策を包括的にまとめ、地方公共団体が共通して利用できる機能を提供します。

その他の関連リファレンス

他にも、以下の資料も関連リファレンスとして参考になります。

- 各クラウドベンダー(CSP)別に、効率的な設計・構築を行うことを目的としたリファレンスガイドとなっています。遵守が求められているものではありませんが、アーキテクチャ図なども乗っていてイメージしやすく、これから構築を検討される方には参考になる資料です。

- 標準仕様書に従って実装・運用する際における、事業者間での協議事項のベースラインとなる考え方や推奨方法等を示すことを目的とした資料です。

ファイル連携とは?

ファイル連携機能は、デジタル庁が推進する共通機能の一部で、標準準拠システム同士が効率的にデータを交換するための重要な役割を果たします。この機能は、提供側システム(例:住民記録台帳や戸籍)と利用側システム(例:国民健康保険や介護保険)との間でデータ連携を実現する環境を提供します。

ファイル連携は、各地方自治体によって異なる業務システムを管理しているASPベンダーとの相互連携を可能にし、業務の効率化や透明性を向上させます。さらに、国が設定したガイドラインに基づく標準化されたデータ交換手法を導入することで、システム間のインターフェースが統一され、データの整合性と信頼性が高まります。

このように、ファイル連携機能は自治体が保有する多様なデータを統合し、業務の円滑な運営を支える基盤となっています。

庁内データ連携とは

庁内データ連携とは、行政機関内で導入されている標準準拠システム同士が、効率的かつ円滑にデータをやり取りできるようにする機能です。これにより、異なる部署や業務システム間での情報共有や業務連携が容易になります。データ連携の方式としては、「RESTによる公開用API連携」と「ファイル連携(CSVファイルのやり取り)」の2つがあり、ます。ファイル連携では、オブジェクトストレージやファイルサーバを利用する方法があります。

RESTによる公開用API連携

REST(Representational State Transfer)を用いた公開用API連携は、標準準拠システム間のデータ連携を実現するための重要な手法です。この方法を利用すると、利用側業務システムはAPIを呼び出して必要なデータを取得することができます。

ファイル連携

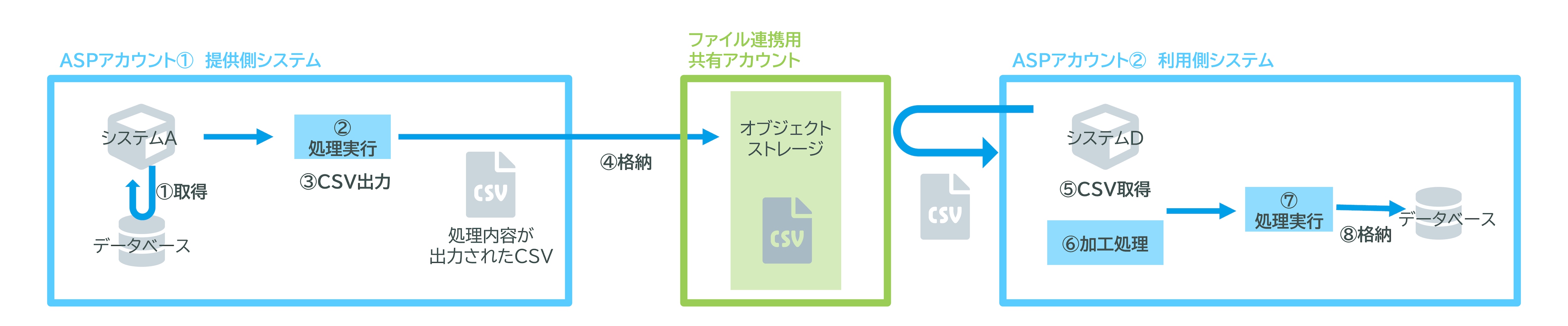

ファイル連携は、庁内データ連携における提供側業務システムと利用側業務システムの間で、クラウド上の共通環境を介してファイルの受け渡し等を行い、効率的なデータ連携を実現する仕組みです。システム共通機能(以下、共通機能)にオブジェクトストレージ(AWSではAmazon S3)を利用し、CSVファイルを通じてデータの交換を行います。提供側業務システムと利用側業務システムは、それぞれ以下のようなフローでデータ連携を実現します。

- 提供側業務システム

提供側の業務システムは、オブジェクトストレージが提供するAPI等のツールを利用して、所定の格納先にCSVファイルを格納します。この際、ファイルはカンマ(,) で区切られたデータ形式で保存されます。 - 利用側業務システム

利用側の業務システムは、オブジェクトストレージの指定された格納先から、同様のAPI等を利用し、データ通信の暗号化を行うことによってCSVファイルを取り込みます。これにより、標準準拠システム間でのデータ連携が実現します。

オブジェクトストレージ連携を利用したファイル連携

オブジェクトストレージを利用したファイル連携の詳細

バケットについて

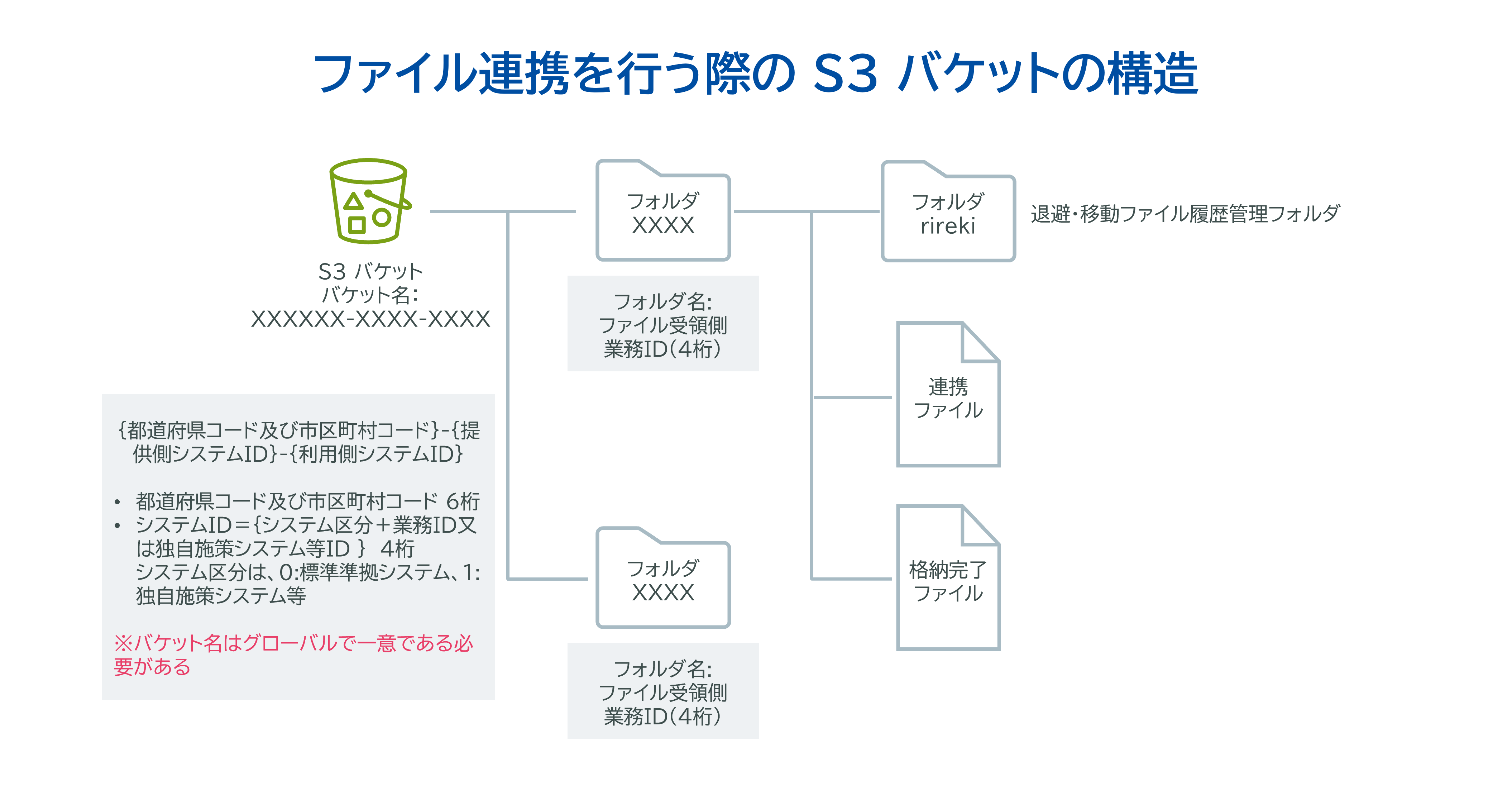

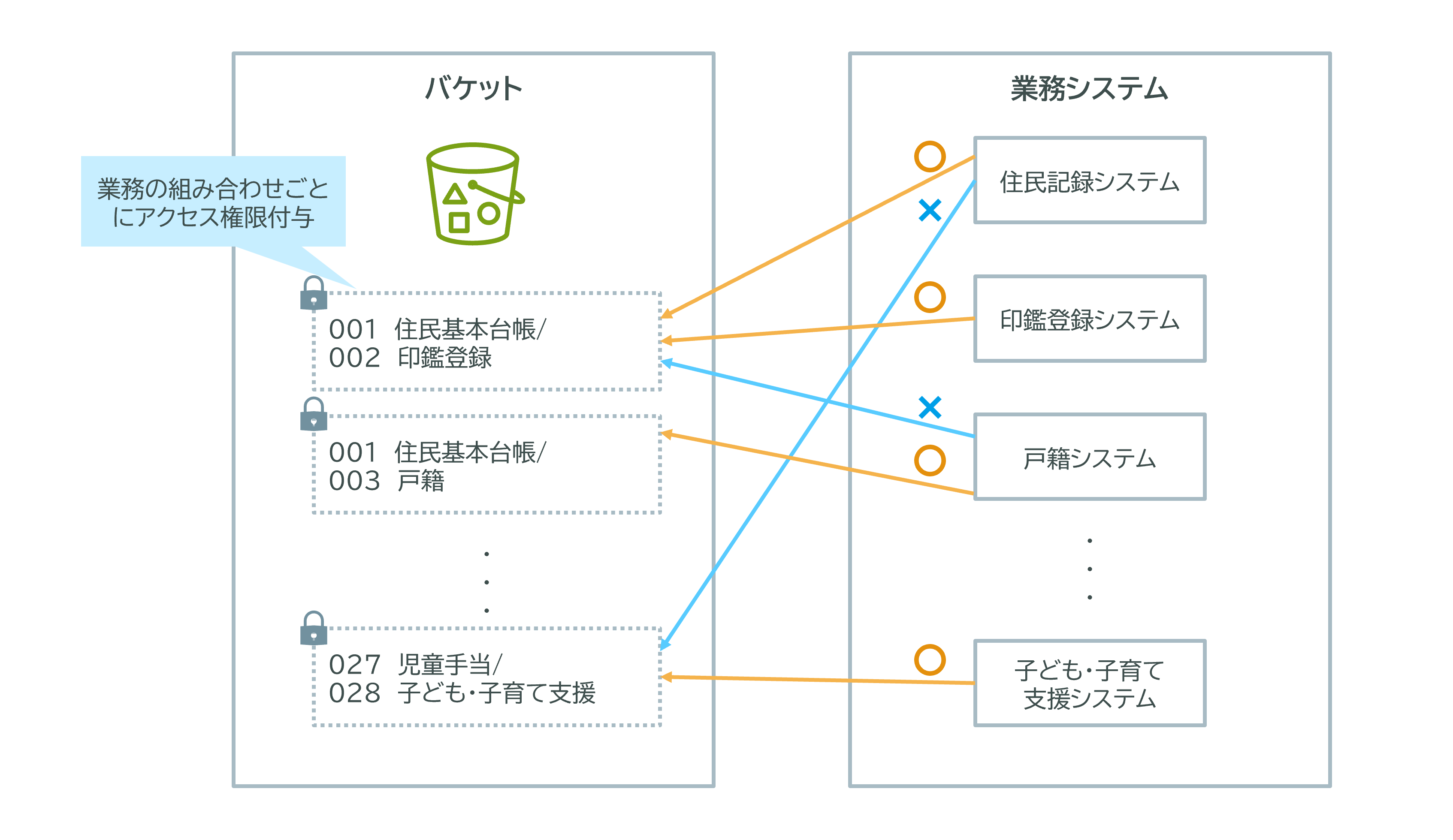

バケットの作成単位

共通機能を提供する事業者は、業務の組み合わせごとにオブジェクトストレージ上にバケットを作成します。例えば、住民基本台帳と印鑑登録の業務を組み合わせた際には、1つのバケットが作成されます。バケットの命名規則

バケット名は以下の命名規則に従い、業務の組み合わせに基づいて作成されます:

{都道府県コード及び市区町村コード}-{提供側システムID}-{利用側システムID}

例:北海道札幌市において、住民基本台帳と印鑑登録の業務の組み合わせのバケットを作成する場合、バケット名は「011002-0001-0002」となります。

<参考:命名規則>

- システムID={システム区分+業務ID又は独自施策システム等ID }

システム区分は、0:標準準拠システム、1:独自施策システム等となる。

業務IDは「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における各種IDの管理方針」に記載のID

連携フォルダについて

- 連携フォルダ形式提供側業務システムは、連携バケット内にフォルダを作成します。ここでは、提供側システム区分IDを用いてフォルダを作成します。

- 退避・移動ファイル履歴管理フォルダの作成提供元は、退避・移動用の「rireki」フォルダを設定します。

- 申請機能の管理退避・移動ファイル内に「手続き別フォルダ」を作成し、中に申請ZIP別フォルダを作成します。

- 命名規則複数の事業者が同じ業務IDで構築する場合、業務IDの後ろに01から始まる連番を付与します。

連携ファイルについて

連携ファイルの格納方式

提供側業務システムは、オブジェクトストレージが提供するツール(APIなど)を活用し、伝送データの暗号化を行う必要があります。この際、提供側業務システムは、該当バケットにある提供側業務システムから利用側業務システムへの連携フォルダに連携ファイルを格納します。

例えば、住民記録システムが児童手当システムにデータを提供する場合、バケット「011002-0001-0027」(北海道札幌市を例としています)内の「0027」のフォルダに格納されます。児童手当システムは、このフォルダを参照し、ファイルを取り込むことでデータを受信します。

連携ファイルの検知方法

提供側業務システムは、連携ファイルの格納が完了したことを示す「格納完了通知ファイル」を、取込対象の連携ファイルと同じ場所に格納する責任があります。一方、利用側業務システムは、「格納完了通知ファイル」が既に作成されていることを確認する必要があります。これは、マネージドサービスやジョブ制御、監視等を行うツールを用いたファイル探知機能、あるいはポーリングや時間起動での検知によって実現されます。

連携ファイル取込

利用側業務システムは、オブジェクトストレージが提供するツール(APIなど)を使用して連携ファイルを取り込むことができます。さらに、連携ファイルを取り込んだ後は、退避・移動ファイル履歴管理フォルダに連携ファイルと格納完了通知ファイルを移動する必要があります。

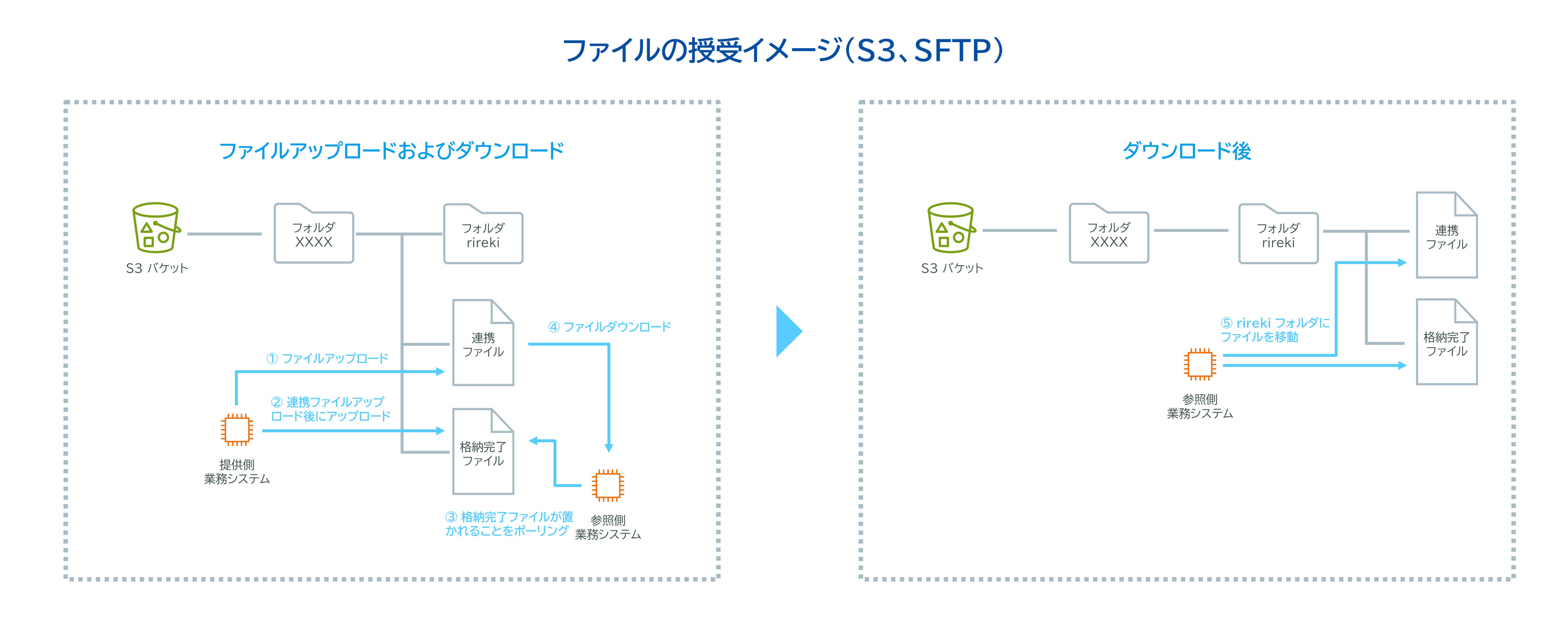

ファイル授受の具体的イメージ

ファイルの授受は次のようなフローで行われます:

- 提供側がCSVファイルをS3バケットにアップロードします。

- 提供側が、連携ファイルアップロード後に格納完了ファイルをアップロード

- 利用側が、格納完了ファイルが置かれることをポーリング

- 利用側が、格納完了ファイルを確認後に、CSVファイルをダウンロード業務システムに取り込み、必要な処理を実行

- 利用側が、riekiフォルダにファイルを移動

権限管理について

バケット単位での適切なアクセス権限の付与も重要です。権限の付与は、各業務の組み合わせごとに行わなければならず、関連性のないシステム同士にはアクセスできないようにすることが求められます。この仕組みにより、データの安全な管理と適切なアクセス制御が実現されます。

ファイルサーバーを利用したファイル連携

ファイル連携において、既存システムとの連携が難しい場合には、ファイルサーバー(FSx)を構築し、SFTPやSCPを用いて暗号化されたデータ通信を行うことも可能です。ファイルサーバーも基本的にはオブジェクトストレージと似た流れで機能しますが、一部の管理方法に違いがあります。

ファイル管理とアクセス権

ファイルサーバーでは、ファイルレベルでのアクセス管理が必要です。たとえば、特定のフォルダにはアクセスできるが、そのほかのフォルダにはアクセスできないといった形で設定を行います。これにより、業務ごとに必要な権限を細かく設定できるため、セキュリティも強化されます。

アクセスプロトコル

ファイルサーバーへのアクセスは、主に以下の2つのプロトコルを通じて行われます。

- CIFS: 主にWindows環境で使用され、GUIを通じて直感的にファイル操作が可能です。

- NFS: UnixやLinux環境向けのプロトコルで、コマンドラインや専用ツールを使って操作します。

ファイル連携のまとめ

デジタル庁のファイル連携機能は、地方公共団体や行政機関同士の効率的なデータ連携を実現するための重要な基盤です。

特に覚えてもらいたいポイントは次の2点です。

- アクセス制御の設定

利用側と提供側それぞれに適切な制限を設けることが重要です。AWS環境では、IAMロールを使用して特定のS3バケットに対し、最小限のアクションを許可します。 - バケット・フォルダ構成の理解

バケット単位で業務システムごとの組み合わせが必要になるほか、ルールに基づいたフォルダ構成を実装することで、スムーズなファイル連携が可能になります。

ファイル連携を用いることで、業務のスピード感が向上し、情報の透明性が高まります。また、今後はAIやデータの有効利用が進むことで、さらに高い効果が期待されるため、ぜひ導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

JTPでは、ファイル連携・認証認可に特化したサービスを展開し、構築実績も持っております。詳細は下記をご覧いただくか、お気軽にお問合せください。